臺灣植物癭多樣性之保育

在臺灣,筆者已調查記錄到50科150種的產癭植物,

計有200類蟲癭及55類其他生物癭(表1及附錄)。臺灣之產癭植物含括蕨類植物、

被子植物及裸子植物,約96%的蟲癭發現於被子植物。在被子植物中,

以樟科及殼斗科植物之蟲癭多樣性最高。臺灣的楨楠屬(Machilus)植物,

更因多樣的癭蚋( cecidomyiid)及其所展現的高度專一性,而呈現繽紛的蟲癭世界,

此為系統分類或分生技術相關研究的好題材。

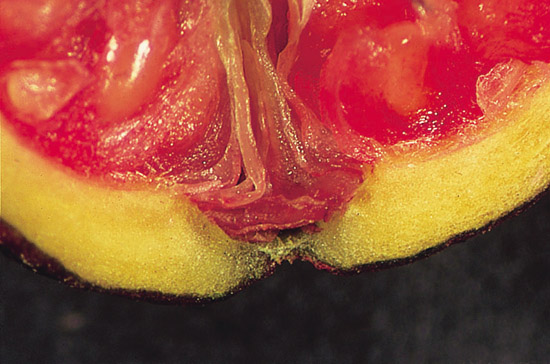

小桃狀蟲癭(臺灣山毛櫸)

每一類型的蟲癭,都是植物與昆蟲相互作用下,獨一無二的複合體。

植物與昆蟲的共同演化,更在桑科榕屬(Ficus)植物上展露無遺,

此已成為授粉生態學( pollination ecology)研究的主題。

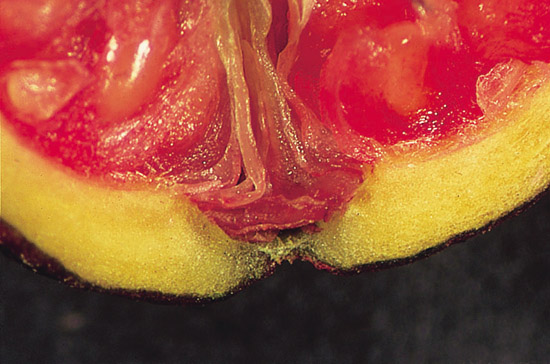

榕屬植物特有的隱頭花序,具有特化的榕果小孔,只許專屬的榕果小蜂進入授粉。

榕屬植物開花物候與榕果小蜂授粉行為的密切配合,

共同肩負著雙方繁衍後代的重責大任,彼此缺一不可。

榕屬植物與榕果小蜂幾近專一的共生關係( Ramirez, 1970),

是自白堊紀(Cretaceous)以來的共同演化結果( Galil, 1977)。人類短暫的歷史,

有著太多來不及參與的遺憾,而蟲癭似乎記錄著許多演化歷史的故事,

讓人類有幸一瞥大自然的傑作。

|  |

| 大冇樹之榕果

| 榕果小孔(大冇樹)

|

蟲癭除了是演化的見證外,更有許多實用價值。

漆樹科漆樹屬植物上由蚜蟲刺激形成的蟲癭,稱為五倍子,可提煉出單寧酸用於醫藥、

紡染、食品、機械及國防等方面。在臺灣,

羅氏鹽膚木(Rhus chinensis var. roxburghii)上可發現為數眾多、

癭體碩大的五倍子。臺灣蟲癭的利用潛能,的確有待探究。

另依文資法公告為珍貴稀有植物的臺灣山毛櫸上,也觀察到多型的蟲癭。

癭可算是複合生物,由生物多樣性保育的觀點,這些癭絕不可忽視。

人類邁入工業時代,無情地、迅速地破壞物種的生存環境,

有的生物連同其癭也就消失了。全球氣候變遷及物種減少的嚴重性,近年來已受重視,

並進行長期監測。在臺灣中部關刀溪森林生態系的調查發現,

小葉赤楠(Syzygium buxifolium )蟲癭的發生時間、大小及密度,

可以反應環境的差異;豬腳楠( Machilus thunbergii)之不同型蟲癭會集中分布於不同的海拔高度(Yang et al., 1999 )。

藉由蟲癭可反應棲地環境的特性,或可嘗試利用蟲癭來監測環境變遷。

總而言之,癭是高等植物與昆蟲等所共同形成的「生命共同體」,

兩者間之親密性及複雜基因機制相當耐人尋味。臺灣之癭學研究尚屬起步階段,

爾後在進行生物資源調查時,盼能亦將此類複合生物加以記錄建檔。

癭可以說是「生物多樣性中的多樣性」,在生物保育方面,尤應加以重視。另外,

癭的科學、教育與經濟潛能,也有待開發。本書試由植物的角度來看繽紛的癭世界,

這只是個開端,盼國人大家共同來探尋。

誌 謝

在行政院農業委員會 89保育基金-07(07)計畫之補助下,

才得以完成臺灣植物癭之初步調查及本書之編印,特此致謝。

調查以及編印工作承湯曉虞科長、李遠欽科長、方國運科長、俞秋豐先生、

林國彰先生等之鼓勵與協助;文稿由蔡進來博士、郭長生博士、

王守民先生等審閱及提供卓見;另由金慧通先生協助鑑定蚜蟲、

沈競辰先生提供愛玉子照片及王淑敏小姐協助校閱,特此一併致謝。此外,

協助採集及熱心提供植物癭標本的同仁好友,真的非常謝謝您們。